Aquella tarde, mientras me resguardaba de la lluvia en una biblioteca casi desierta, topé con un libro cuyas páginas prometían algo más que simple erudición: hablaban de la transformación radical del ser humano a través de la tecnología. El título en la portada rezaba “Fundamentos del Transhumanismo”. Me intrigó de inmediato y, sin pensarlo dos veces, me instalé en un rincón silencioso para adentrarme en sus postulados. Leí con avidez que el transhumanismo, en esencia, defiende la idea de que la humanidad puede y debe trascender las limitaciones biológicas mediante la ciencia y la innovación. Así, enfermedades, envejecimiento e incluso la muerte serían obstáculos a superar y no un destino inevitable. Pensé que todo aquello sonaba a ciencia ficción, pero conforme avanzaba en la lectura, comprendía el alcance filosófico y moral que implicaba. Mientras las gotas repiqueteaban en el cristal, empecé a preguntarme si tal ambición de perfección no traería consigo oscuras consecuencias.

A la mañana siguiente, aún con la cabeza dando vueltas sobre lo que había leído, decidí compartir mis impresiones con mi amiga Leticia, una investigadora que lleva años estudiando la ética aplicada a la ingeniería biomédica. La cité en un café pequeño y acogedor, con la esperanza de que su perspectiva me ayudara a digerir tanta información. Apenas nos sentamos, le resumí lo que había descubierto en aquel libro: implantes cerebrales que elevan las capacidades cognitivas, terapias de edición genética para suprimir enfermedades hereditarias y, en el horizonte, la posibilidad de prolongar la vida humana a tal punto que la muerte se convierta en un mero accidente evitable. Leticia asintió con gesto pensativo y me dijo:

—El transhumanismo tiene una premisa cautivadora: usar la tecnología para mejorar la condición humana y liberarnos de los lastres que arrastramos desde hace milenios. Pero no hay que olvidar que, detrás de esa visión tan idealista, podría gestarse un nuevo modo de esclavitud tecnológica.

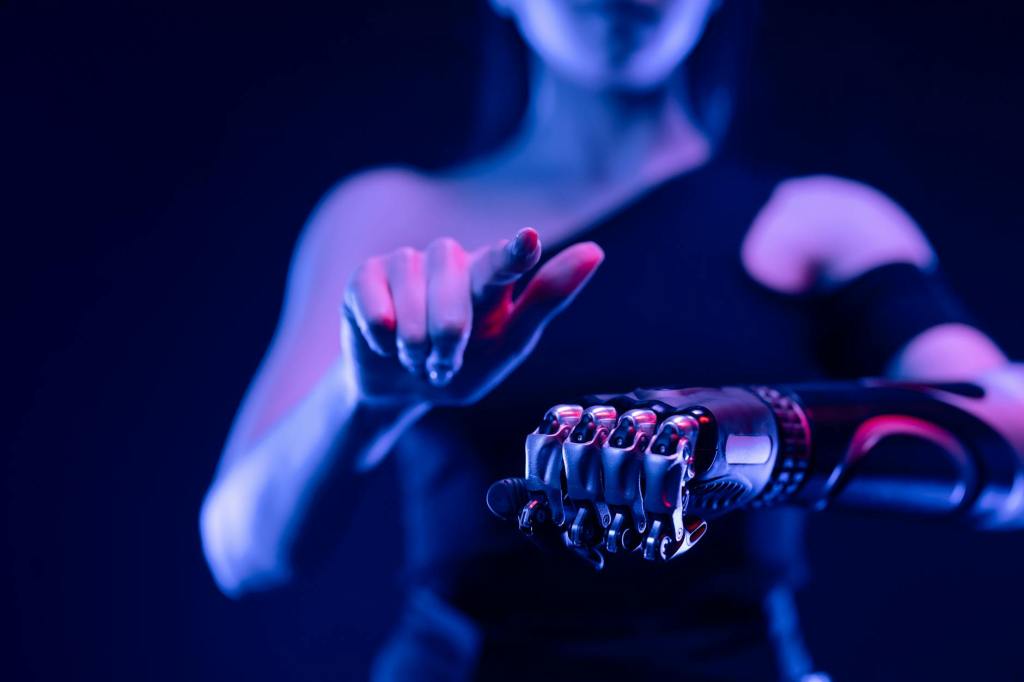

Sus palabras me sonaron con fuerza. Aun así, yo tenía claro que la parte teórica del transhumanismo no se reducía a una caricatura de robots o a la idea simplista de volvernos seres cibernéticos. Por lo que había leído, sus defensores sostienen que si la evolución natural nos trajo hasta aquí, ahora podríamos acelerar esa evolución a través de nuestra inteligencia, diseñando seres humanos más fuertes, longevos, incluso con una mente más amplia y creativa. El doctor Max More, uno de los pioneros de esta corriente, hablaba de un “optimismo proactivo” ante la tecnología, mientras que Natasha Vita-More defendía la exploración de cuerpos sintéticos para garantizar una vida mejor. Pero al repasar todo eso en voz alta, recordé la seriedad con que el libro advertía acerca de las implicaciones éticas.

Leticia, que escuchaba mis reflexiones con atención, se removió inquieta en su silla.

—El problema —comentó— empieza cuando nos olvidamos de que el ser humano no es únicamente un conjunto de células reparables. También tenemos identidad, conciencia, una vida interior que escapa a los límites de lo meramente físico.

La miré, comprendiendo de golpe que esa era la clave: ¿hasta qué punto la búsqueda de la perfección biológica puede alejarse de nuestro bagaje emocional y espiritual? Más tarde, cuando nos despedimos, caminando bajo el cielo grisáceo, me sentí atrapado entre dos visiones. Por un lado, la promesa de un futuro donde la tecnología cure males incurables y libere a la humanidad de la muerte prematura. Por el otro, la sospecha de que, en esa búsqueda de una pseudo-inmortalidad, algo esencial de nuestra naturaleza podría verse mutilado.

En los días siguientes, leí todo cuanto pude encontrar al respecto. Conocí la noción de que, gracias al transhumanismo, la humanidad se dividiría quizá en dos clases: aquellos que puedan costearse mejoras genéticas o implantes neuronales de última generación, y aquellos que, por razones económicas, morales o incluso religiosas, decidan no adaptarse o no puedan hacerlo. Esa brecha me pareció peligrosa, porque supondría la desigualdad llevada a su extremo. Cuando se habla de que el transhumanismo podría reforzar el elitismo tecnológico, no es una exageración: el acceso a la edición genética, por ejemplo, costaría fortunas, y la creación de humanos “mejorados” podría convertir en obsoletos a quienes no se sometan a estos procesos. Recordé la conversación con Leticia y pensé que, en un escenario así, no solo habría discriminación, sino también la pérdida paulatina de los valores de empatía y cooperación.

Una tarde, me aventuré a asistir a una conferencia donde se discutía abiertamente el tema. El ponente principal era un entusiasta del transhumanismo que defendía la idea de que “la muerte es el peor de los males” y que no había nada más justo que combatirla. Sin embargo, llegó el turno de preguntas y un anciano de voz temblorosa, apoyado en un bastón, le espetó:

—¿Se han planteado ustedes lo que significa la vida cuando el fin deja de estar presente? ¿No es el saber que moriremos lo que otorga un sentido profundo a nuestras decisiones?

El ponente se quedó en silencio. Los murmullos del auditorio se volvieron cada vez más intensos. Era evidente que no todos estaban dispuestos a abrazar la erradicación de la muerte como una bendición. Aquel anciano, con su pregunta, subrayaba una verdad filosófica: la finitud nos hace humanos, y la mera ampliación o perpetuación de la vida no garantiza la felicidad o la plenitud.

A la salida, crucé unas palabras con aquel anciano, que se presentó como Blas. Me contó que había pasado su vida investigando la historia de las culturas y creía que la obsesión por la inmortalidad no era nada nuevo: antiguas civilizaciones también ansiaron vencer la muerte, y eso las llevó a cometer atrocidades en nombre de la eternidad. Me confesó, con un brillo triste en los ojos, que temía que el transhumanismo repitiera esa historia si no se manejaba con prudencia, pues nada corrompe más que la promesa de un poder absoluto, incluida la capacidad de escapar a la mortalidad.

Al marcharme del auditorio, comprendí que criticar los puntos negativos del transhumanismo no significaba renegar de la tecnología ni idealizar el dolor humano, sino pedir una reflexión ética antes de lanzarnos de cabeza hacia el perfeccionamiento ilimitado. Porque además del desequilibrio social, existía el dilema de la identidad: ¿seguiríamos siendo nosotros mismos tras alterar radicalmente nuestra biología o tras fusionarnos con una inteligencia artificial? Y, si aceptamos la hibridación entre mente y máquina, ¿dónde queda ese atisbo de libertad que nos distingue?

Otro aspecto que me inquietó, y que aparecía en varios artículos, fue la posibilidad de que, al mecanizar la empatía o la creatividad, acabemos apagando la chispa personal que brota de la experiencia vivida. La literatura y el arte han florecido tanto del genio como del error, de la fragilidad y la mortalidad que nos atormentan. Me pregunté si un mundo de seres casi perfectos, ajustados genéticamente para no errar y no sufrir, no sería un páramo desolado, un lugar donde la pasión se confundiría con el mero estímulo cerebral.

Al cabo de unos meses, con la cabeza llena de preguntas, volví a encontrarme con Leticia. Los dos nos habíamos sumergido en lecturas y debates con expertos. Ella, más serena, me confesó:

—No creo que el transhumanismo sea intrínsecamente malvado, pero su visión triunfalista suele ignorar las consecuencias psicológicas y sociales de la “superación” artificial de la humanidad. Somos seres narrativos: vivimos, crecemos, morimos, y en esa trayectoria construimos nuestra historia. ¿Qué pasará si convertimos esa historia en un proceso controlado al milímetro por algoritmos?

Reflexioné sobre sus palabras y recordé una frase que había leído: “La tragedia y la belleza van de la mano”. Sentí que gran parte de lo humano reside en esa polaridad; eliminar el sufrimiento y la muerte suena maravilloso, pero también borra la humildad de la que brota la empatía. Mientras caminaba de regreso a casa, supe que, en mi fuero interno, anhelaba seguir explorando estos dilemas. No podía negar los beneficios potenciales del transhumanismo, pero me angustiaba lo que quedaría de nuestra esencia si permitíamos que la búsqueda de la perfección nos convirtiera en un experimento tecnológico sin alma. Pensé en la pregunta de Blas, en la pasión de Leticia, en la promesa de los evangelistas de la inmortalidad y, al final, en mi propia incertidumbre. Quizás el verdadero reto sea hallar un equilibrio que no sacrifique nuestra humanidad mientras ampliamos nuestras posibilidades, porque si en el proceso olvidamos la compasión, la experiencia compartida y el misterio que envuelve al ser, habríamos convertido el mayor de nuestros logros en una fuente de desolación. Y no hay victoria más amarga que aquella que nos arrebata lo más valioso de lo que somos.

Deja un comentario