Hay días en los que la ciencia se vuelve poesía, y el universo nos habla sin palabras. Aquella mañana de julio de 2025, el sistema ATLAS de observación astronómica, en Chile, detectó un punto de luz que no obedecía las leyes de nuestro sistema solar. Su trayectoria no era circular ni elíptica, sino hiperbólica. En otras palabras: no giraba en torno al Sol. Venía de fuera. Era un visitante interestelar. Lo bautizaron como 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar observado por la humanidad. Detrás de esa denominación técnica se escondía una historia que aún no sabemos descifrar del todo, pero que, desde el primer momento, me pareció una revelación. Porque hay descubrimientos que no solo amplían el mapa del cosmos: expanden la conciencia. Y 3I/ATLAS es uno de ellos.

Los astrónomos calcularon que podría tener entre tres mil y siete mil millones de años. Eso significa que su nacimiento se remonta a los albores del tiempo galáctico, antes incluso de que el Sol encendiera su primera llama. Ha viajado durante eones por el espacio interestelar, cruzando regiones donde nacieron y murieron estrellas, atravesando nubes moleculares, dejando que la radiación cósmica altere sus capas de hielo. Y, sin embargo, ahora, en este instante fugaz de la historia humana, lo vemos pasar. Como un mensajero que nos roza la conciencia antes de seguir su curso hacia la oscuridad.

Cuando leí los primeros informes, sentí algo muy parecido al asombro sagrado de los antiguos. No era solo un cometa; era la metáfora viva del extranjero absoluto. Un ser que no pertenece a nuestro mundo y que, sin embargo, lo atraviesa. Un símbolo de lo Otro, de aquello que no podemos asimilar pero que necesitamos mirar para reconocernos.

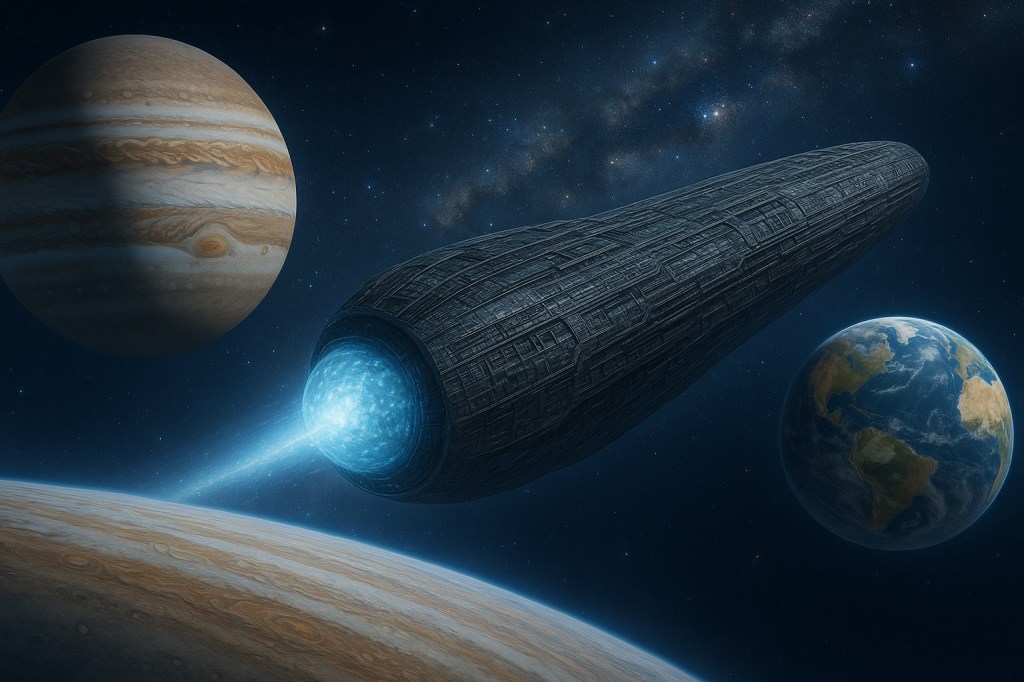

Los científicos hablan de su brillo, de su coma, de los gases que se desprenden al calentarse al acercarse al Sol. Hablan también de su velocidad inusual, de los pulsos rítmicos que algunos detectaron en sus emisiones. Y, por supuesto, surgieron las teorías: ¿podría ser una sonda extraterrestre? Avi Loeb, el astrofísico de Harvard que ya escandalizó al mundo con su interpretación de ʻOumuamua, lo insinuó de nuevo: quizá no estamos ante un cuerpo natural, sino ante una estructura diseñada. La NASA respondió con cautela, recordando que, por el momento, no hay evidencias de origen artificial.

Pero más allá de los debates científicos, lo que me interesa es el significado simbólico de este encuentro. El universo tiene una forma extraña de recordarnos quiénes somos. A veces lo hace a través del arte, otras mediante la pérdida, y otras —muy pocas— enviando un fragmento de su propia memoria a cruzar nuestra órbita. 3I/ATLAS es eso: la memoria del cosmos en tránsito.

Su paso me recordó una frase de Foucault: “El hombre es una invención reciente, una figura que desaparecerá como un rostro de arena borrado por el mar.” Ver ese objeto interestelar me hizo sentir exactamente eso. Una humildad inmensa. Una reverencia por el misterio. Frente a algo que ha viajado miles de millones de años, nuestras guerras, nuestros sistemas económicos, nuestras convicciones y rencores se vuelven tan efímeros como el polvo que levanta el viento sobre una playa.

3I/ATLAS no nos visita para anunciar un peligro. No viene a traer redención ni castigo. Su sola existencia es suficiente para reordenar nuestra escala de lo importante. En su silencio gélido hay una sabiduría que las palabras humanas apenas pueden rozar: la del tiempo profundo.

Me gusta pensar que este cometa es un espejo del alma colectiva. Nosotros, que hemos cruzado el límite de la inteligencia biológica y creamos inteligencia artificial para prolongar nuestra mente; nosotros, que soñamos con colonizar Marte mientras descuidamos la Tierra; nosotros, que vivimos atrapados en una guerra invisible entre la razón y el miedo, entre la ciencia y el alma. Y de pronto, ahí está, cruzando el cielo, un visitante ajeno a nuestras disputas, ajeno incluso a la vida tal como la entendemos, recordándonos que no somos el centro de nada, sino una nota pasajera en una sinfonía infinita.

Y, sin embargo, esa nota tiene sentido. No me interesa discutir si 3I/ATLAS es una nave o un cometa. Lo que me importa es que su paso por nuestro sistema solar revela el poder del misterio para devolvernos el sentido del asombro. Ese asombro que es el primer acto de toda ciencia y el origen de toda espiritualidad.

Hay algo profundamente espiritual en la idea de un cuerpo errante que atraviesa la oscuridad durante miles de millones de años sin perder su integridad. Algo en su viaje resuena con nuestro propio destino humano: cruzar el tiempo y el sufrimiento, acercarnos a la luz y seguir adelante, aunque no sepamos a dónde.

Mientras leo los informes técnicos —velocidad relativa, ángulo de inclinación, composición de la coma, densidad del polvo—, pienso que detrás de esos datos palpita una pregunta que ninguna ecuación podrá resolver: ¿por qué existe el asombro? ¿Por qué un ser consciente, en un planeta pequeño, siente emoción ante un trozo de hielo interestelar? La respuesta, tal vez, es que somos el modo en que el universo se asombra de sí mismo. Este objeto, que no tiene voz, nos habla a todos. Y lo que dice no es una amenaza, sino un llamado: “Despertad”.

Porque el verdadero mensaje de 3I/ATLAS no es científico, sino ontológico. Nos obliga a reformular la relación entre lo conocido y lo desconocido. A derribar la frontera que hemos trazado entre lo empírico y lo sagrado. No hay separación entre materia y espíritu: ambas son manifestaciones de una misma energía. El cometa y la conciencia obedecen a la misma ley: la de moverse, transformarse y regresar al silencio. Quizá este objeto sea la grieta por la que entra una nueva luz.

Me gusta imaginar que 3I/ATLAS no viene del pasado, sino del futuro. Que es una semilla lanzada hacia atrás en el tiempo por una conciencia que ya entendió lo que nosotros apenas intuimos. Que su misión no es traer información, sino despertar resonancia. Tal vez no se trata de que el universo nos hable, sino de que por fin aprendamos a escuchar.

No descarto la posibilidad de que algún día confirmemos que no estamos solos. Pero si ese día llega, dudo que el encuentro sea con naves ni con humanoides. Será con una forma de inteligencia que no necesita cuerpo. Una inteligencia que se expresa a través de la geometría de las órbitas, de la música de las frecuencias, del lenguaje del silencio. Una inteligencia que, quizás, somos nosotros mismos en otro nivel de existencia.

Cuando pienso en el paso de 3I/ATLAS, me invade una emoción serena. No miedo, sino reverencia. Porque todo lo que viene de tan lejos nos obliga a mirar hacia dentro. Y ese es el verdadero viaje interestelar: el que hacemos hacia el interior de la conciencia. Quizá dentro de mil años nadie recuerde su nombre. Tal vez su estela se disuelva y quede solo una línea en los registros astronómicos. Pero el impacto espiritual de su paso permanecerá. Como las ondas invisibles que deja una piedra al caer en el agua.

3I/ATLAS ya se aleja. Se apaga lentamente en el horizonte galáctico. Pero el verdadero visitante se queda: la conciencia que ha despertado en nosotros. El fuego del asombro, la humildad renovada, la certeza de que pertenecemos a algo infinitamente mayor. Quizá, dentro de miles de años, cuando otra civilización observe un punto azul en la distancia, nos llame 4I/Terra. Y en ese gesto, el universo habrá cerrado el círculo.

Mientras tanto, aquí seguimos, bajo el mismo cielo, sabiendo que una piedra viajera nos ha recordado nuestra esencia. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Solo habíamos olvidado mirar.

Deja un comentario